TwinSpace

Revolution in der automobilen Softwareentwicklung durch Green-Coding und digitale Zwillinge –

Ökonomie und Ökologie im perfekten Einklang.

Förderaufruf

“GreenTech Innovationswettbewerb”

Digitale Technologien als Schlüssel für die ökologische

Transformation der Wirtschaft

Fördervolumen

3.966.000,77 €

in der Laufzeit: 01.05.2023 – 30.04.2026

Projektübersicht

TwinSpace

Motivation

Das TwinSpace-Projekt hat eine klare Motivation hinter sich, die in der traditionellen Softwareentwicklung vernachlässigt wurde. Bisher wurden nicht-funktionale Eigenschaften von Software, wie Laufzeit, Speicheranforderungen und vor allem Energieeffizienz, oft ignoriert, da die Hardware-Geschwindigkeit ohnehin alle zwei Jahre verdoppelt wird. Allerdings geht mit einer höhere Rechenleistung auch ein höherer Energieverbrauch einher. Doch angesichts der Nachhaltigkeitsprobleme in der Digitalisierung wurde die Notwendigkeit erkannt, Energieeffizienz und Ressourcenoptimierung von Software für eingebettete Systeme zu einem zentralen Ziel zu machen.

Statement zur Fördermaßname

Durch die Entwicklung ressourcenoptimierter und energieeffizienter Software für eingebettete Systeme wird das Projekt TwinSpace dazu beitragen, die wachsenden Herausforderungen der Nachhaltigkeit in der digitalen Technologie zu bewältigen und ökonomische und ökologische Aspekte zu optimieren. Mittels des entwickelten, erprobten und angewendeten Green-Coding Entwicklungswerkzeugs mit optimierten Ressourcen-Management soll die digitale Technologien für die Transformation der Wirtschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit, Klima- und Umweltschutz genutzt werden. Dabei müssen die eingesetzten digitalen Technologien selbst ressourceneffizient konzipiert sein, um die durch die Digitalisierung induzierten Ressourcenverbräuche zu minimieren.

Zielstellung

Das Projekt “TwinSpace” zielt darauf ab, den Ressourcenverbrauch von digitalen Technologien zu reduzieren, den Energieverbrauch zu minimieren und den CO2-Ausstoß zu verringern. Dabei sollen Softwareprobleme durch die Abstraktion von konkreten Softwareimplementierungen mithilfe von virtuellen Software-Zwillingen adressiert und den Energiebedarfs von eingebetteter Software optimiert werden. Mit dieser Methode kann Energieeffizienz von Beginn an berücksichtigt werden und ermöglicht frühe Einschätzungen bezüglich Systemanforderungen, die wiederum als Basis für umfassende Optimierungen dienen.

Erwarteter Impact

Durch dieses Vorhaben wird die Softwareentwicklung revolutioniert in dem ökologischer und ökonomischer Nutzen der digitalen Technologie in die Breite getragen wird. Der Standtort Deutschland profitiert von den Ergebnissen, da er seinen Stand in Wissenschaft und Technik bezüglich eingebetteter Software im Automobilbereich erweitern wird und auch in andere Branchen und Anwendungsfelder getragen werden kann. Demnach wird die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands als Technologiestandort gestärkt.

Angestrebte Ergebnisse

Das übergeordnete Ziel des Projekts ist es, die Vorteile digitaler Technologien hinsichtlich ihrer ökonomischen und ökologischen Potenziale zu maximieren.

- Entwicklung des Green-Coding-Entwicklungswerkzeugs “TwinSpace” für effizientere und energiesparende Softwareentwicklung.

- Erprobung und Anwendung der Entwicklungen in der Automobilindustrie und später in weiteren Branchen.

- Reduzierung des Energieverbrauchs und des CO2-Ausstoßes durch effizientere Software und Hardware.

- Bereitstellung einer Methodik und Software für Entwickler von eingebetteten Systemen, um den Ressourcenbedarf frühzeitig zu analysieren und die passende Hardware-Plattform auszuwählen.

Vision

Die übergeordnete Version ist es, eine Welt zu schaffen, in der technologischer Fortschritt und Umweltschutz Hand in Hand gehen. Software, die bewusst und effizient entwickelt wird, kann erhebliche Energie- und Kosteneinsparungen ermöglichen. Mit neuen Ansätzen wie “Green Coding-Mechansimen” und “Digitale Zwillinge” wird eine tiefgreifende Veränderung in der Art und Weise angestrebt, wie Software für eingebettete Systeme entwickelt wird. Dies könnte die Branche nachhaltig beeinflussen und als Vorbild für andere Branchen und globale Anwendungen dienen.

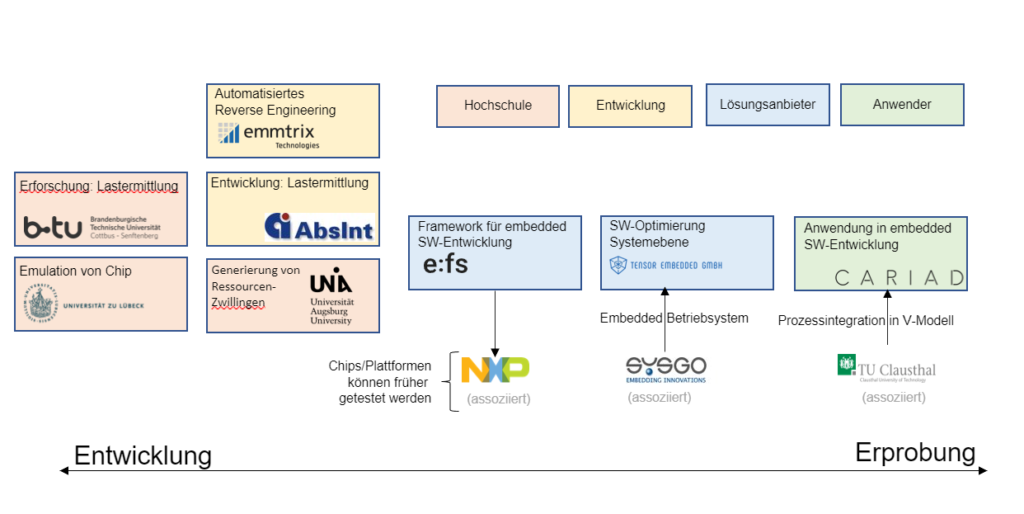

Konsortium

Im Rahmen dieses Projektes arbeiten insgesamt 8 Partner und 3 assoziierte Unternehmen eng zusammen. Die Forschung und Entwicklung sowohl von der Universität Rostock, Universität zu Lübeck und Universität Augsburg durchgeführt, als auch durch die beiden Unternehmen emmtrix und AbsInt. Zudem tragen die Lösungsanbieter e:fs, TENSOR, NXP (assoziiert) und SYSGO (assoziiert) maßgeblich zur Entwicklung der Projektergebnisse bei. Cariad fungiert als Anwendungspartner, der die Verwertung in Richtung der Automobilindustrie sicherstellt und die TU Clausthal beauftragt die Ergebnisse zu erproben.

Blog

Green-Coding - was ist das?

Experten sind sich einig: Die Digitalisierung hilft, CO2 einzusparen. Doch ganz so einfach ist das leider nicht, denn die Erstellung und Nutzung der Software tragen selbst erheblich zu den Treibhausgas-Emissionen bei.

TwinSpace: Revolution der Energieeffizienz in Software.

In den letzten Jahren gab es trotz bedeutender Fortschritte in der Erstellung energieeffizienter Software, immer noch eine Lücke in der holistischen Abstraktion der funktionalen Umsetzung in der Softwareentwicklung.

bald verfügbar

Möglichkeiten das Konsortium kennen zulernen

Juni

21

Kickoff-Event

Am 21. Juni 2023 fand das erwartete Kick-off-Event für das Projekt TwinSpace statt.

intern

Oktober

19

BMWK // GreenTech // Auftaktveranstaltung

Auftaktveranstaltung des GreenTech Innovationswettbewerbs. Kennenlernen und Vernetzung mit den anderen Projektkonsortien.

intern

Projektpartner

Assoziierte Partner

Ermöglicht durch

Kontakt

- Adresse

Dr.-Ludwig-Kraus-Str. 6,

85080 Gaimersheim

Deutschland